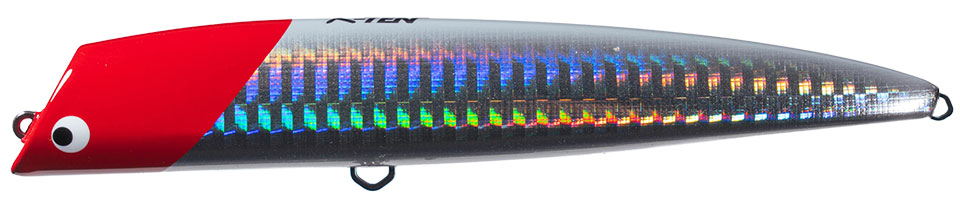

K2LM Cycloid

K2LM132 Cycloid

K-TENセカンドジェネレーションのコンセプトのもと誕生したリップレスミノー。従来のリップレスミノーに置き換わるものではなく、最新の設計を持ってリップレスミノーシリーズに足りなかった部分を補完する製品です。たとえば、132mmという全長は120mmと140mmの間に位置し、引き抵抗の少なさはライトタックルでもいざという時にストレスなく扱えます。

内部設計に妥協をしないセカンドジェネレーションとして、K2LMではシェルの各所にタックルハウスで初めて「サイクロイド曲線」を積極的に採用。高性能と扱いやすさを両立させたリップレスミノーをお確かめください。

詳しくはこちら< K-TEN Lab>

- 磁着タングステンウェイト

- 3D レーザーカット貫通ワイヤー

関連ムービー

製品データ

| Model | Type | Length | Weight | Maxdepth | Hook | Ring | Price | Region | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| K2LM132 Cycloid | 購入 | Floating | 132mm | 27g | -- | STX-58#2 | #5 | ¥2,700 | ||

| :Global Model:Japan Limited | ||||||||||

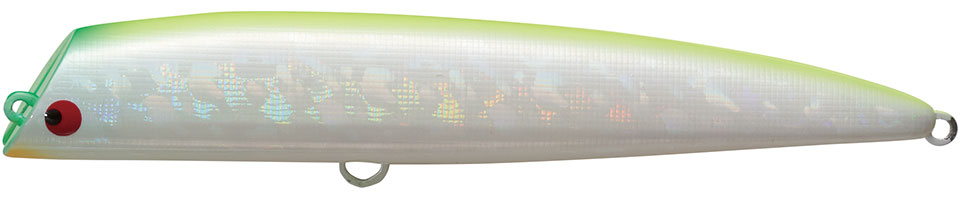

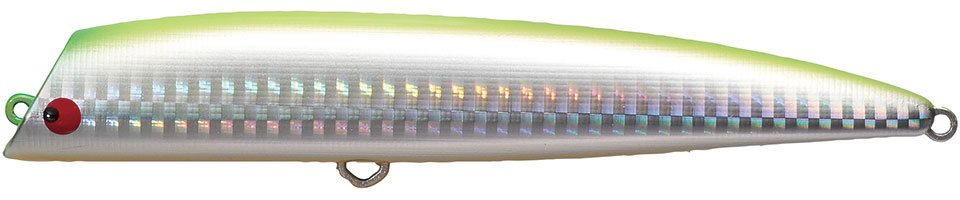

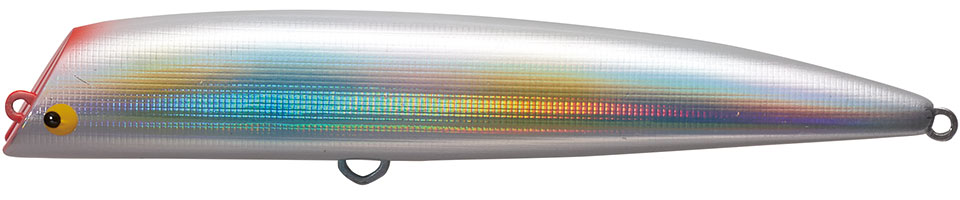

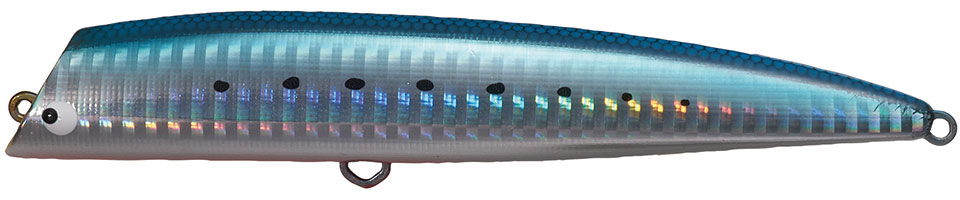

カラーチャート

初回出荷限定カラーチャート

WEBショップ(直販)限定カラーチャート 購入

【Exclusive Color for Official Overseas Stores】

These colors are exclusively available for B2C sales in Japan with quantity restrictions. It is only supplied to authorized overseas retailers.

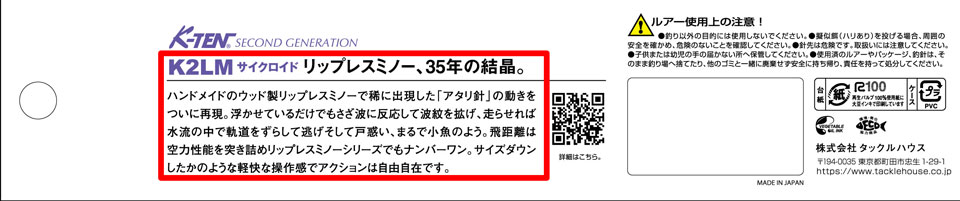

パッケージ徹底解説

限られたスペースのパッケージについて、詳しく解説します。まずは裏面の説明テキストから

K2LM サイクロイドリップレスミノー、35年の結晶。

ハンドメイドのウッド製リップレスミノーで稀に出現した「アタリ針」の動きを

ついに再現。浮かせているだけでもさざ波に反応して波紋を拡げ、走らせれば

水流の中で軌道をずらして逃げそして戸惑い、まるで小魚のよう。飛距離は

空力性能を突き詰めリップレスミノーシリーズでもナンバーワン。サイズダウン

したかのような軽快な操作感でアクションは自由自在です。

35年

1990年:プラスティック製リップレスミノー初代BKLM140発売

1997年:リニューアル

2001年:Tuned K-TENリップレスミノー(TKLM)発売

2025年:K-TEN SECOND GENERATIONリップレスミノー サイクロイド発売

ウッド製リップレスミノー

BKLMの前年、1989年に発売。マスプロダクションモデルとして販売していたルアーでしたが、実際はほぼハンドメイド。そのため、どうしても個体差が生まれてしまっていました。

アタリ針

漁師さんの使う「バケ」や「ツノ」といった疑似餌の中で、同じ形状や色味であってもなぜか魚の反応が良いもの。ウェブ検索してもK-TENLabの記事「K2F122…アタリ針、共振?」しか同内容の事柄は見つからないようですが、実際に使われている言葉です。パッケージ記載の通り、ウッド製リップレスミノーには、外観は変わらないのになぜかよく釣れる個体がありました。詳細はK-TEN Lab「偶然の賜物〔TKLM9/11・12/18〕」

浮かせているだけで

着水後のウェイトは磁石によって一点で保持されますが完全に固定されず、左右方向には自由に振れます。そのため外からの力でボディが揺れる時、ウェイトはボディの揺れとはズレたタイミングで動き、さらにそのウエイトの動きがボディの揺れに影響を与えます。結果、浮かせているだけで生命感を思わせる波紋を立てます。

逃げ、そして戸惑い

「逃げ惑う」という言葉の方が一般にはわかりやすいかとは思うのですが、釣りをする人にあえてK2LMの動きを正確にわかっていただくためにこのような表現としました。実際の小魚を観察していただければわかりますが、魚が逃げる時は決してクネクネ、ブリブリとは泳ぎません。瞬時に直線的にスッと泳いで逃げた後、静止または方向転換するというイメージです。リップレスミノーの得意とする泳層変化の少ないスライドやダートと呼ばれるアクションは、割と小魚のそれに近いのではないかと自負しています。

空力性能

頭部に大きな水受け部分を持つリップレスミノーは、飛行の際リーダーに向けて乱流を起こし、わずかですが抵抗となっています。そこで実地で、車で、風洞で実験を繰り返し空力性能を突き詰めました。尾部から連続的に変化させた断面形状がスムーズな空気の流れを助け、続く頭部には空力で有効とされるシェブロン形状の三角凹みを設けて整流しています。ボディのウエイトで飛距離を稼ぐのではなくシェルのデザインで飛ばす、空気を切り裂いて着水点に到達するイメージです。

軽快な操作感

ボディ形状は当然のことながら、たとえばリップレスミノーのアイデンティティとも言えるヘッドの角度やスリット形状も、引き抵抗を抑えつつ的確な泳ぎを見せるように設定しました。「優れた機能をできるだけシンプルに」というK-TENの思想がここにも息づいています。

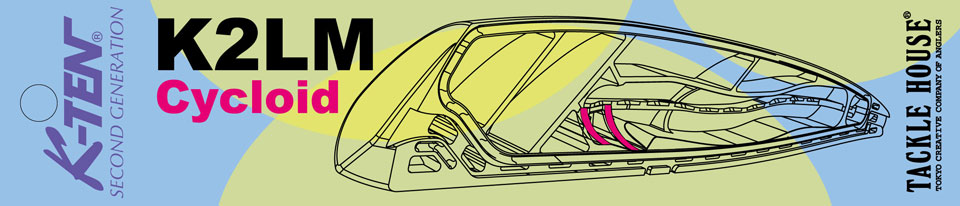

順番が逆かと思いますが、続いておもて側の解説です。

K2LM132には、サブネームとして「Cycloid(サイクロイド)」という名前がついています。パッケージでは、Cycloidのカラーに対応する形で、図面の一部に色がついています。新製品をリリースするに際しては、できるだけ「これまでにない」コンセプトであったり、技術であったりを導入したいと考えているのですが、K2LMでは、この「サイクロイド」を初めて採用しました。

サイクロイド?

一つの円が直線上を滑ることなく回転する時、その円周上の定点の軌跡が描く曲線を、「サイクロイド曲線」と言います。様々な分野で応用されている曲線で、例えば精密機械の歯車や正確な振り子時計の支点付近にも不可欠な曲線です。

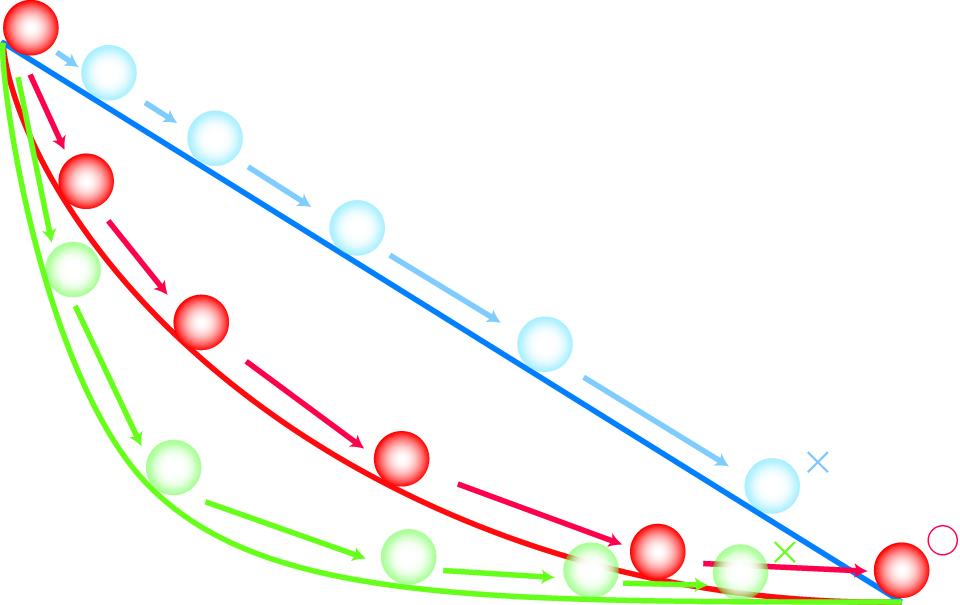

サイクロイド曲線

上図の赤線を上下反転させたものは、最速降下曲線とも呼ばれ、重力だけの作用を受ける質点が2点間を動く場合所要時間が最小になります。つまり、ある点からある点までの坂道は数多く作れますが、球を転がして一番早くゴールするのが、サイクロイド曲線の坂道なのです。効率の良い滑り台とも言え、ジェットコースターの設計にも利用されているといえば納得いくのではないでしょうか。また、このサイクロイド曲線の坂道のどの位置から玉を転がしても一番下に到達する時間は等しいという特徴もあります。

これまでのK-TENシステムでは、スイム時のウェイト球の保持について、

-

・磁着時にもある程度の横方向への遊びを残したもの

-

・極力遊びを抑えたもの

-

・ウエイトルーム底部を平面としてウェイトを受けるもの

-

・ウエイトルーム底部を曲面としてウエイトを受けるもの

-

・磁石との接点のみで保持するもの

など、さまざまな方式のものが存在します。ルアーの挙動はたくさんの要素が複雑に絡みあっているため、単純にそれぞれの特徴を優劣をつけて比較できるものではありません。しかし、K2LMではサイクロイド曲線のもつ特徴がルアーに及ぼす効果を期待して、パッケージにもあるようにウェイトを受ける底部のカーブにこの曲線を採用しました。

最速降下のイメージ

磁力の影響を受けながらも、ウェイトがサイクロイド曲線に沿って効率良く転がると考えれば、これまでのK-TENシステムとは少し違った挙動が期待できます。しかし、話は単純ではありません。ウェイトボールは2つ、水の中でボディは固定されておらず、静止状態もあればファストリトリーブもあります。ある程度の仮説は立てた上での設計ですが、実際の挙動はおそらく計算で求められるものではありません。幸いなことにルアーは手のひらに収まる大きさのものですので、サンプルを作ってキャスト、リトリーブしてみれば結果は明白です。

そしてテストを繰り返し得られた結果がアクション動画でご確認いただけます。物理法則に則った曲線ですから悪影響を与えるということは考えにくいわけですが、泳ぎ出しの良さや仮説の一つであったアタリ針の動きの再現の手がかりを掴むことができました。

また、ウェイトルームの他、これまで感覚的に引いていたシェル(ボディ外殻)各所のカーブについても、違和感のない部分についてはこのサイクロイド曲線を取り入れています。

自然の中に生きる魚の棲む領域に投入する不自然なものがルアーなわけですが、自然との接点となる工夫として、ボディの中に意図的に自然の法則にかなう機構を込めたとも言えます。